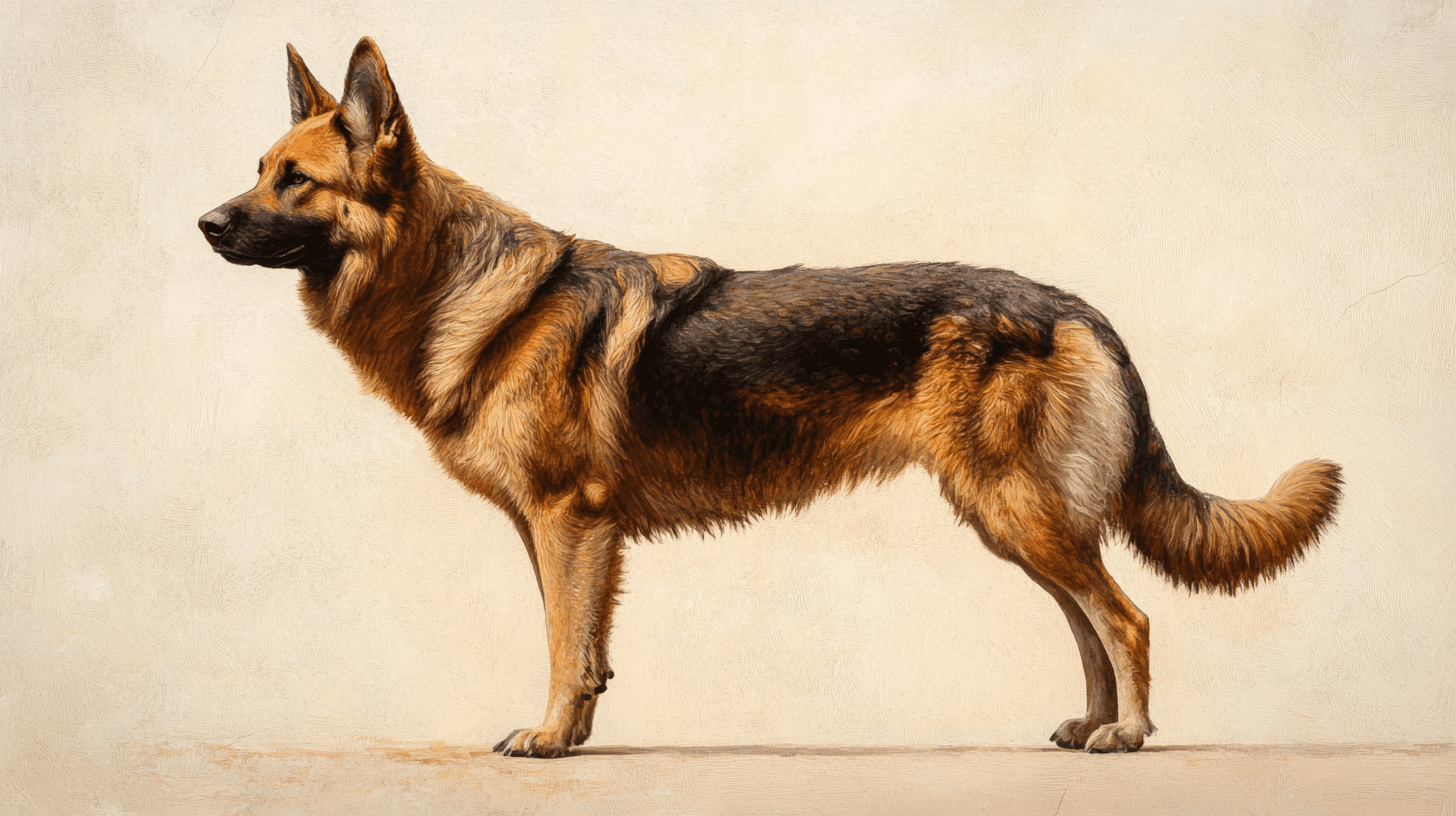

En tant que passionnée de Bergers Allemands depuis plus de 10 ans, j’ai malheureusement été confrontée plusieurs fois à cette terrible maladie qu’est la myélopathie dégénérative.

Cette affection neurologique dévastatrice, qui touche particulièrement notre race favorite, soulève de nombreuses questions au sein de la communauté des amateurs de Bergers Allemands.

Alors que certains propriétaires découvrent avec effroi les premiers symptômes chez leur compagnon, d’autres vivent dans la crainte de voir un jour leur chien développer cette maladie.

J’ai personnellement accompagné mon premier Berger Allemand, à travers cette épreuve, et cette expérience m’a poussée à approfondir mes connaissances sur le sujet.

Aujourd’hui, les avancées scientifiques nous permettent de mieux comprendre cette pathologie. Entre espoir et réalité médicale, faisons le point sur cette maladie qui suscite tant d’inquiétudes.

La myélopathie dégénérative chez le Berger Allemand : comprendre les mécanismes

Une maladie complexe et redoutée

Cette maladie, que j’ai pu observer de près lors de mes années de bénévolat dans un refuge spécialisé pour Bergers Allemands, représente un véritable défi pour notre communauté. Contrairement aux idées reçues, elle ne touche pas uniquement les chiens âgés.

J’ai notamment suivi le cas de Thor, un magnifique Berger Allemand noir qui a développé les premiers symptômes à seulement 6 ans.

Le mécanisme neurologique en cause

La myélopathie dégénérative se caractérise par une dégénérescence progressive de la moelle épinière.

Plus précisément, elle affecte la substance blanche de la moelle épinière, cette partie essentielle qui permet la transmission des informations nerveuses entre le cerveau et le reste du corps.

Le processus dégénératif implique une mutation du gène SOD1, un élément crucial que j’ai appris à connaître lors de mes recherches approfondies sur la maladie. Cette mutation provoque une accumulation anormale de protéines dans les neurones, entraînant leur destruction progressive.

C’est un peu comme si le système nerveux de nos chers compagnons subissait un court-circuit permanent.

L’impact génétique sur notre race

Fait intéressant que j’ai découvert lors d’une conférence vétérinaire à Lyon : environ 8% des Bergers Allemands seraient homozygotes pour cette mutation, c’est-à-dire qu’ils possèdent deux copies du gène défectueux.

Cependant, tous ne développeront pas nécessairement la maladie, ce qui complexifie encore la compréhension de cette pathologie.

Les implications génétiques spécifiques à notre race favorite sont particulièrement préoccupantes. Le Berger Allemand présente une prédisposition génétique marquée, héritée de certaines lignées historiques.

Cette réalité, je l’ai malheureusement constatée en suivant plusieurs générations de chiens dans notre club local.

Une progression inexorable

L’aspect le plus frustrant de cette maladie, comme me l’a confié le Dr Martinez, spécialiste en neurologie vétérinaire, c’est son caractère inexorable.

Une fois le processus enclenché, il est impossible de l’arrêter avec les traitements actuellement disponibles.

Signes cliniques et progression de la maladie

Les premiers signaux d’alerte

En tant que rédactrice spécialisée sur le Berger Allemand, j’ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs de cette maladie. Tout commence généralement de manière insidieuse. Le premier symptôme que j’ai remarqué chez mon chien était une légère ataxie des pattes arrière.

Il traînait parfois les pattes sur le sol, produisant un bruit caractéristique de « griffes qui raclent ».

La science nous explique que ces premiers signes apparaissent généralement entre 5 et 14 ans, avec une moyenne autour de 9 ans. Mais attention, j’ai personnellement observé des cas plus précoces dans notre club canin.

L’évolution par phases

La progression de la maladie suit malheureusement un schéma assez prévisible, que j’ai pu documenter à travers plusieurs cas.

La première phase se caractérise par une faiblesse des membres postérieurs. J’ai notamment suivi Luna, une femelle de 8 ans, qui commençait à avoir du mal à se lever après s’être reposée.

Dans la deuxième phase, que j’ai vue se développer chez de nombreux chiens au refuge, la paraparésie s’aggrave.

Les chiens marchent comme s’ils étaient ivres, leurs pattes arrière se croisent parfois. C’est une phase particulièrement difficile pour les propriétaires qui voient leur compagnon perdre progressivement son autonomie.

La phase finale et ses défis

La dernière phase, la plus éprouvante, aboutit à une paralysie complète des membres postérieurs. J’ai accompagné plusieurs familles durant cette étape. Les chiens perdent le contrôle de leur vessie et de leurs intestins, nécessitant des soins constants.

Une expérience que je trouve particulièrement éprouvante émotionnellement, tant pour le chien que pour sa famille.

Impact sur la qualité de vie

À travers mes années d’expérience avec cette maladie, j’ai constaté que chaque chien réagit différemment. Certains, comme le courageux Rex que je suis actuellement, gardent leur joie de vivre malgré leur handicap. D’autres semblent plus affectés psychologiquement.

La vitesse de progression varie également. Dans mes observations, j’ai noté que certains chiens atteignent la phase finale en 6 mois, tandis que d’autres peuvent vivre plusieurs années avec des symptômes modérés.

Cette imprévisibilité rend la gestion de la maladie particulièrement complexe.

Diagnostic et tests génétiques disponibles

Le processus de diagnostic clinique

Durant mes nombreuses visites chez des vétérinaires spécialisés, j’ai appris que le diagnostic de la myélopathie dégénérative est complexe. Il nécessite une approche systématique que j’ai vue mise en œuvre de nombreuses fois.

Le Dr Dubois, neurologue vétérinaire que je consulte régulièrement, m’expliquait récemment que le diagnostic définitif ne peut malheureusement être confirmé qu’après le décès du chien, par examen histopathologique.

L’importance de l’imagerie médicale

Les examens d’imagerie, particulièrement l’IRM que j’ai pu observer lors du diagnostic de plusieurs chiens de notre club, jouent un rôle crucial. Ils permettent principalement d’exclure d’autres causes possibles, comme les hernies discales ou les tumeurs.

C’est ce qu’on appelle un diagnostic d’exclusion. J’ai assisté à plusieurs de ces séances d’imagerie, et je peux vous assurer que c’est un processus minutieux.

Les tests ADN disponibles

Une avancée majeure que j’ai suivie de près ces dernières années concerne les tests génétiques. Aujourd’hui, nous disposons de tests ADN fiables qui peuvent identifier la mutation du gène SOD1.

Dans notre club, nous recommandons systématiquement ces tests aux propriétaires, particulièrement avant la reproduction. Le prélèvement est simple : un frottis buccal suffit généralement.

Le dépistage précoce : une nécessité

J’insiste toujours auprès des propriétaires sur l’importance du dépistage précoce. De mon expérience avec de nombreux cas, plus tôt nous détectons la maladie, mieux nous pouvons adapter l’environnement du chien et ralentir la progression des symptômes.

Le test génétique permet notamment d’identifier les chiens à risque avant même l’apparition des premiers signes cliniques.

Interprétation des résultats

L’analyse des résultats demande une certaine expertise. J’ai appris à les interpréter au fil des années. Un chien peut être « clear » (sans copie du gène muté), « carrier » (une copie) ou « at risk » (deux copies).

Cependant, comme me l’a expliqué le Pr Laurent de l’École Vétérinaire de Toulouse, même les chiens « at risk » ne développeront pas tous la maladie, ce qui complexifie encore le conseil aux propriétaires.

Prise en charge et accompagnement du Berger Allemand atteint

Les options thérapeutiques actuelles

Malgré mes années d’expérience dans le domaine, je dois malheureusement admettre qu’il n’existe pas encore de traitement curatif. Cependant, plusieurs approches thérapeutiques peuvent améliorer le confort de vie de nos compagnons.

La physiothérapie, que j’ai personnellement expérimentée avec mon Berger Allemand, peut ralentir la progression de la maladie.

L’acupuncture et l’hydrothérapie

J’ai découvert l’efficacité de ces thérapies complémentaires grâce au Dr Richard, vétérinaire spécialisé en médecine alternative. L’hydrothérapie, en particulier, permet de maintenir une activité physique sans stress pour les articulations.

Dans notre centre de rééducation local, j’ai vu des Bergers Allemands retrouver une certaine mobilité grâce à ces séances aquatiques.

Aménagements pratiques du quotidien

L’adaptation de l’environnement est cruciale. Au fil de mes accompagnements, j’ai développé plusieurs astuces. Les tapis antidérapants sont indispensables sur les surfaces glissantes.

Un harnais de soutien peut faire des merveilles pour aider à la mobilité. J’ai même créé un guide pratique pour notre association, détaillant ces aménagements essentiels.

La dimension émotionnelle

Un aspect souvent négligé, mais que j’ai appris à considérer comme primordial, est le soutien psychologique du chien. Nos Bergers Allemands sont sensibles et intelligents. Maintenir leurs activités cérébrales, même quand la mobilité diminue, est essentiel.

J’encourage toujours les propriétaires à adapter les jeux et les exercices mentaux.

Le soutien aux familles

En tant que membre active de la communauté des passionnés de Bergers Allemands, j’ai créé un groupe de soutien pour les propriétaires. Partager nos expériences, nos solutions et parfois nos peines aide énormément.

Je me souviens de Marie, une propriétaire désemparée, qui a retrouvé espoir en découvrant comment d’autres géraient la situation au quotidien.

Suivi vétérinaire spécialisé

La collaboration étroite avec une équipe vétérinaire est indispensable. Au fil des années, j’ai constitué un réseau de spécialistes que je peux recommander. Un suivi régulier permet d’ajuster les soins et d’anticiper les évolutions de la maladie.

Au-delà de la maladie : espoir et recherche pour nos Bergers Allemands

En tant que passionnée ayant accompagné de nombreux Bergers Allemands atteints de myélopathie dégénérative, je mesure l’impact considérable de cette maladie sur nos fidèles compagnons et leurs familles.

Cependant, les avancées récentes de la recherche ouvrent des perspectives encourageantes. Les thérapies géniques expérimentales actuellement en développement pourraient changer la donne dans les années à venir.

Mon expérience m’a appris que, malgré le caractère progressif de la maladie, nos Bergers Allemands peuvent continuer à mener une vie épanouie avec les bons soins et un accompagnement adapté.

La clé réside dans la détection précoce, l’adaptation constante de nos pratiques et, surtout, dans l’amour inconditionnel que nous portons à nos compagnons.

Je reste convaincue que la communauté des passionnés de Bergers Allemands, en collaboration avec les chercheurs et les vétérinaires, continuera à faire progresser notre compréhension et notre gestion de cette maladie.

L’avenir nous réserve certainement des solutions plus efficaces pour protéger ces chiens extraordinaires qui enrichissent nos vies.

Passionné par les Bergers Allemands depuis mon plus jeune âge, je partage avec vous mon expérience et mes connaissances approfondies sur cette race exceptionnelle. À travers ce blog, je vous livre des articles détaillés basés sur mon vécu quotidien avec ces chiens fascinants. Mon objectif ? Vous apporter des informations fiables et pratiques pour mieux comprendre et accompagner votre Berger Allemand. Bien que n’étant ni éleveur ni professionnel canin, ma passion pour les Bergers Allemands m’a permis d’acquérir des connaissances solides que je souhaite mettre à votre service.